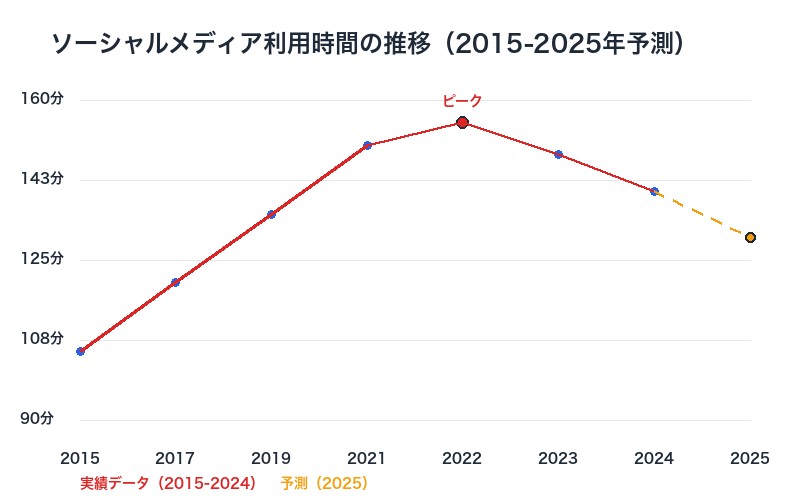

「若者のソーシャルメディア利用は引き続き減少しています」──AI・テクノロジー分野で21万購読者を持つニュースレターを運営するKim氏(@kimmonismus、フォロワー87,596人)の投稿が示す最新データは、前回報告した2022年ピークアウトのトレンドがさらに加速していることを明らかにしました。

そして今回、 減少の根本原因が2つ特定されました:

- TikTok化する消費プラットフォーム:友達とつながる「ソーシャル」から、アルゴリズムが選ぶ動画を消費する「メディア」へ完全変質

- Bot汚染50%超:インターネットトラフィックの過半数がBot、実際の人間を上回る──もはや「人間とつながる」場所ではない

本記事では、この2つの原因がどのように若者のSNS離れを加速させているのか、最新データと前回記事との比較を通じて完全解説します。

前回記事の振り返り──2022年ピークアウトから3年、減少は継続

2022年10月の衝撃:史上初の減少トレンド

前回記事「【2022年ピークアウト】ソーシャルメディア利用時間が史上初の減少」では、Financial TimesとGWIの大規模調査(50カ国以上、25万人対象)により、以下の歴史的転換が明らかになったことを報告しました:

| 指標 | 2022年(ピーク) | 2024年末 | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 1日平均利用時間 | 約2時間35分 | 2時間20分 | ▼約10%減 |

| 若年層の「使いすぎ」自覚 | – | 48% | 約半数が問題認識 |

| 時間管理戦略採用 | – | 68% | 3人に2人以上が対策 |

前回記事では、この減少を 「希望的な変化」として捉えました──若者が「脳の腐敗」から脱却し、より健全なデジタルライフを構築し始めた証拠として。

しかし、原因は「自己覚醒」だけではなかった

今回のKim氏の分析により、減少の背景には 若者の主体的選択だけでなく、プラットフォーム側の根本的変質があることが明らかになりました:

Kim氏の指摘(X投稿、16,054ビュー):

「これは、おそらく一方で、ソーシャルメディアが大きく変化し、TikTokのような消費プラットフォームになりつつあること、そしてもう一方で、ボットがますます実際の人間に取って代わっていることによるものです。」

つまり、若者は 「使いたくないから減らしている」のではなく、「もはや使う価値がない」と判断して離脱しているのです。

原因1:TikTok化する消費プラットフォーム──「ソーシャル」の完全喪失

TikTokの圧倒的成長──1日95分、16億ユーザー

2025年初頭の最新データが示すTikTokの現状:

- グローバルユーザー数:16億人(7年前はわずか1億3,300万人)

- 1日平均利用時間:95分(2024年の89分から増加)

- 2024年収益:230億ドル(前年比42.8%増)

- エンゲージメント率:2.5%(全SNS中最高)

しかし、この「成功」は 従来のソーシャルメディアの定義を完全に破壊しました。

TikTokは「ソーシャル」ではなく「消費」メディア

TikTokの本質的特徴:

| 側面 | 従来のSNS(初期Facebook等) | TikTok型消費プラットフォーム |

|---|---|---|

| 目的 | 友達とつながる | アルゴリズムが選んだ動画を消費 |

| コンテンツ源 | 知人の投稿 | 見知らぬクリエイター・広告 |

| 表示順 | 時系列 | エンゲージメント最大化順 |

| 利用者の行動 | 投稿・コメント・交流(能動的) | スクロール・視聴(受動的) |

| 本質 | ソーシャル(社会的) | メディア消費 |

全てのプラットフォームがTikTok化──Instagram、Facebook、YouTubeまで

TikTokの成功を見て、全てのプラットフォームが同じモデルに転換:

- Instagram Reels:フィード投稿よりReelsが優先表示

- Facebook:友達の投稿が消え、「おすすめ」動画だらけに

- YouTube Shorts:長尺動画からShorts重視へシフト

- Snapchat:Spotlight(TikTok形式)の導入

結果:どのプラットフォームも「友達とつながる場所」ではなく「アルゴリズムが選んだコンテンツを消費する場所」に変質しました。

ニュース消費プラットフォームとしてのTikTok──本来の目的からの逸脱

驚くべきことに、TikTokは ニュースプラットフォームとしても急成長:

- 米国成人の5人に1人がTikTokで定期的にニュースを取得(2020年はわずか3%)

- 30歳未満の43%がTikTokをニュース源として使用(2020年は9%)

- Gen Zの63%がTikTokで時事問題を追跡

- TikTokユーザーの55%が定期的にニュースを取得(2020年は22%)

しかし、この「ニュース消費」も アルゴリズムによって選別・最適化された短尺動画であり、深い議論や多角的視点とは無縁です。

なぜ若者は離れるのか──「つながり」がないなら意味がない

若者がSNSを使い始めた理由は 「友達とつながりたい」でした。しかし現在のSNSは:

- 友達の投稿が見えない:アルゴリズムが選んだ無関係な動画ばかり

- 一方通行の消費:交流ではなく、ただ視聴するだけ

- YouTubeやNetflixと同じ:わざわざSNSを使う理由がない

ユーザーの声:

「友達の近況を知りたくてInstagramを開いたら、知らないインフルエンサーのReelsが延々と流れてくる。もう開くのをやめた」

「TikTokで何時間も過ごしても、実際の人間と1つも交流していない。これは『ソーシャル』じゃない」

原因2:Bot汚染50%超──インターネットはもはや「人間の場所」ではない

衝撃の統計:Bot > 人間、史上初の逆転

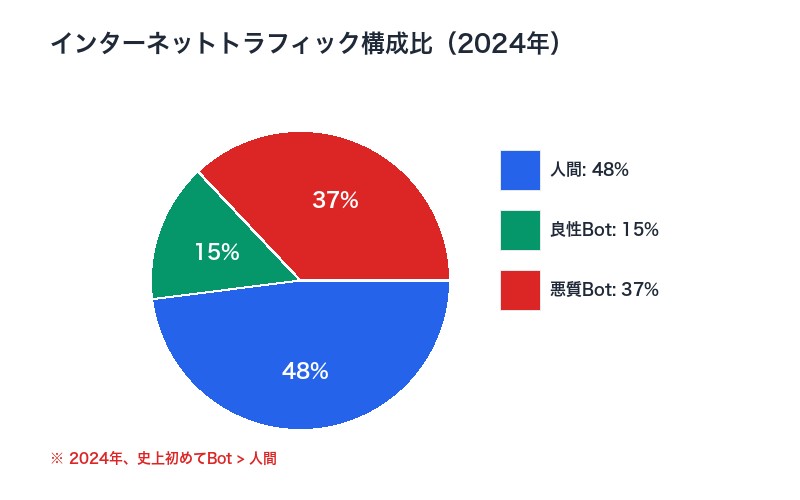

2024年、インターネット史上初めて Bot(自動化プログラム)が人間を上回りました:

| 指標 | 2023年 | 2024年 | 変化 |

|---|---|---|---|

| Botトラフィック | 48% | 50%超 | 史上初の過半数 |

| 悪質Botトラフィック | 32% | 37% | +5%増加 |

| 人間のトラフィック | 52% | 50%未満 | 過半数割れ |

データセキュリティ企業Impervaの報告によると、 37%のインターネットトラフィックが「悪質Bot」──スパム、偽アカウント、情報操作を目的とした自動化プログラムです。

ソーシャルメディア上のBot推定値──25-68%

プラットフォーム別のBot推定(複数研究の統合):

- Twitter/X:ユーザーの25-68%がBot(議題や時期により変動)

- アクティブアカウントの9-15%が非人間Bot(Twitter公式推定)

- 投稿リンクの2/3がBotによる投稿(人間ではない)

- 政治議論の20%がBotアカウントから発信

- 2016年米大統領選の政治ツイート20%がBotによるもの

- 2024年暗殺未遂陰謀論の45%がBotアカウントから拡散

プラットフォームの大量削除──焼け石に水

各プラットフォームは大量の偽アカウントを削除していますが、追いついていません:

- Twitter:2018年に7,000万件の偽アカウント削除

- Facebook:2020年Q3だけで13億件の疑わしいアカウントを削除

しかし、削除しても新しいBotが次々と生成され、 イタチごっこが続いています。

人間はBotを見分けられない──45%が「本物」と誤認

最も深刻な問題は、 人間がBotを見分けられないことです:

研究によると:

- 被験者はAI生成の偽アカウントと本物のアカウントを区別できなかった

- むしろ、AIアカウントを「本物っぽい」と誤認する傾向があった

- 政治的・社会的議論において、Botが世論形成に影響を与えている

なぜ若者は離れるのか──「人間とつながる」のが目的なのに

若者がSNSを使う理由は 「人間とつながりたい」でした。しかし:

- 会話相手の半分がBot:本物の人間かどうか分からない

- いいね・コメントの多くが自動化:実際のエンゲージメントではない

- 議論の20-45%がBot:本物の意見交換ではない

- 信頼性の崩壊:誰が本物で、誰がBotか判別不能

人間の衝撃を視覚化 –>ユーザーの声:

「コメントしてくれた人が本物の人間なのか、Botなのか分からない。もう意味がない」

「バズった投稿の『いいね』の半分以上がBotアカウントだった。空しくなった」

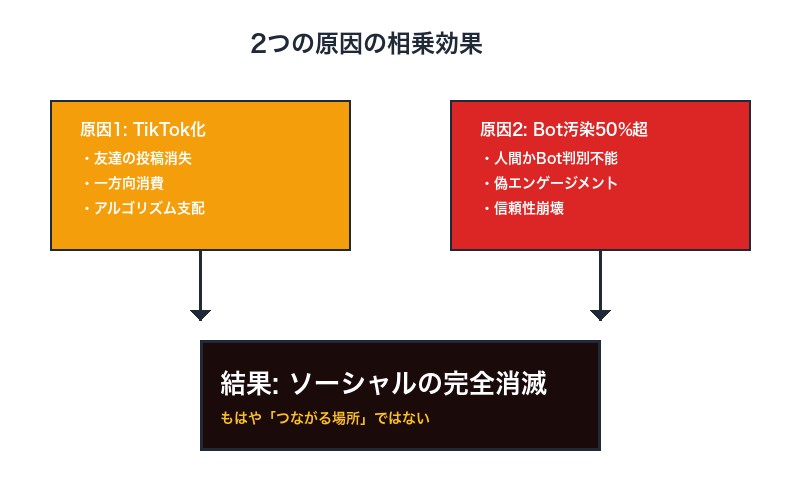

2つの原因の相乗効果──なぜ若者は「もう無理」と判断するのか

TikTok化 × Bot汚染 = 「ソーシャル」の完全消滅

この2つの原因は、単独でも深刻ですが、 組み合わさることで致命的になります:

| 従来のSNSの価値 | TikTok化による破壊 | Bot汚染による破壊 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 友達とつながる | 友達の投稿が見えない | 友達がBotかも分からない | つながり消滅 |

| 双方向の交流 | 一方向の消費のみ | 交流相手の半分がBot | 交流消滅 |

| 本物の意見を知る | アルゴリズムが選んだ意見のみ | 意見の20-45%がBot生成 | 信頼性消滅 |

| 社会的つながり | 孤独な消費行為 | 非人間との疑似交流 | ソーシャル消滅 |

若者の「もう無理」判断──合理的な離脱

若者のSNS離れは、 「使いすぎへの反省」ではなく「もはや価値がない」という合理的判断です:

判断基準:

- つながりたい相手とつながれない:友達の投稿が見えず、アルゴリズムが選んだ動画ばかり

- 交流相手が人間かどうか分からない:Botが50%超、本物の交流が不可能

- 時間対効果が悪すぎる:1日95分使っても、実際の人間との交流ゼロ

- 代替手段がある:LINEやDiscordなど、本物の友達とだけつながれるツール

Kim氏の結論:

「若者のソーシャルメディア利用は引き続き減少しています。これは、おそらく一方で、ソーシャルメディアが大きく変化し、TikTokのような消費プラットフォームになりつつあること、そしてもう一方で、ボットがますます実際の人間に取って代わっていることによるものです。」

「脳の腐敗」からの脱却ではない──「価値の消滅」への対応

前回記事では、若者の行動を 「脳の腐敗からの脱却」「健全化への目覚め」として肯定的に捉えました。

しかし今回の分析により、実態は もっとシビアです:

- 若者は「使いすぎて反省した」のではなく、「使う価値がなくなった」と判断した

- プラットフォーム側が「ソーシャル」を捨てて「消費メディア」に転換した

- Bot汚染により「人間とつながる場所」としての機能が崩壊した

つまり、若者は 「見捨てられた」のであり、自ら去っているのです。

プラットフォーム別の明暗──X/TikTokの成功 vs Facebook/Instagramの崩壊

成功例1:X──「ソーシャル」を捨て「ニュース」に特化

前回記事でも指摘した通り、Xは例外的に成功しているプラットフォームです:

Xの戦略:

- 「友達とつながる」を捨てた:ニュース・情報プラットフォームとして再定義

- 専門家コミュニティの育成:AI・テクノロジー分野で圧倒的優位

- リアルタイム性:速報、一次情報の発信地

- 「スロップアルゴリズム」なし:中毒性ではなく情報価値重視

利用時間への影響: Xのユーザーは 「目的のある利用」をしているため、利用時間は減少していません:

- 情報収集という明確な目的

- 短時間で重要な情報を入手可能

- 能動的な議論・考察への参加

成功例2:TikTok──「ソーシャル」を完全放棄、「消費メディア」として成功

TikTokは 最初から「ソーシャル」ではなかった:

- 友達とつながる機能はほぼ存在しない

- アルゴリズムが全てを決定:ユーザーは受動的消費者

- エンタメ・ニュース・ショッピングの統合:総合消費プラットフォーム

TikTokは 「ソーシャルメディア」ではなく「短尺動画配信サービス」として成功しています。

失敗例:Facebook/Instagram──中途半端な変質による崩壊

FacebookとInstagramは 最悪の選択をしました:

| 要素 | 初期の価値 | 現在の状態 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 友達とつながる | 核心的価値 | 友達の投稿がほぼ見えない | 価値喪失 |

| 消費コンテンツ | ほぼなし | Reelsが大半を占める | TikTokに劣る |

| ポジショニング | 友達プラットフォーム | 中途半端な消費メディア | アイデンティティ喪失 |

ユーザーの反応:

- 友達とつながりたい人:「友達の投稿が見えないから使わない」

- 動画を見たい人:「だったらTikTokかYouTubeを使う」

結果: どちらのニーズも満たせず、両方のユーザーを失った

教訓:「ソーシャル」か「消費」か、明確に選べ

成功するプラットフォームの共通点:

- X:ソーシャルを捨て、ニュースプラットフォームに特化

- TikTok:最初からソーシャルではなく、消費メディアとして設計

失敗するプラットフォームの共通点:

- Facebook/Instagram:ソーシャルを標榜しながら、TikTok化を追求──中途半端

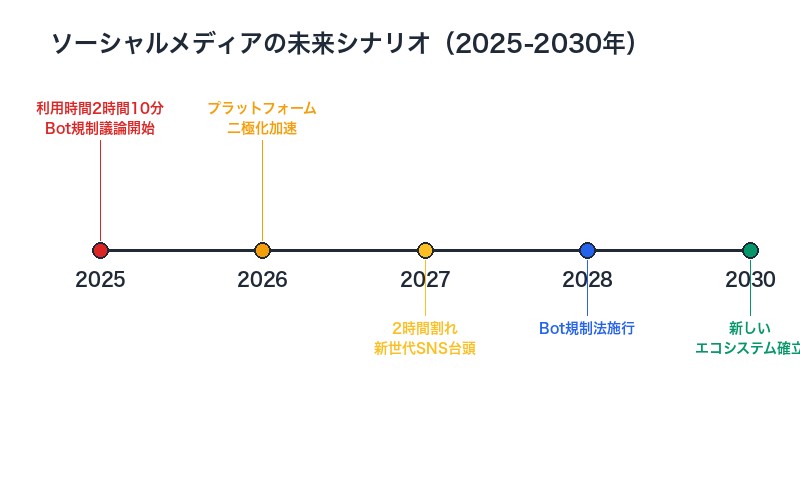

今後の予測──SNSの終焉か、再定義か

シナリオ1:さらなる利用時間の減少──2027年に2時間割れ予測

現在のトレンドが継続すると仮定した場合:

- 2025年予測:1日2時間10分(現在比4.3%減)

- 2026年予測:1日2時間05分

- 2027年予測:1日1時間55分(2時間割れ)

特に若年層(16-24歳)は さらに急速に減少すると予想されます:

- 現在の68%が時間管理戦略を採用 → 2027年には80%超が予想

- 22%がデジタルデトックス経験 → 2027年には40%超が予想

シナリオ2:プラットフォームの二極化──「消費メディア」と「真のソーシャル」

今後、プラットフォームは2つに分化すると予想されます:

タイプA:消費メディア化

- TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts

- 「ソーシャル」を完全放棄

- エンタメ・ニュース・ショッピングの統合プラットフォーム

- 利用時間は維持または増加(YouTubeやNetflixと競合)

タイプB:真のソーシャル回帰

- Discord、LINE、Signal、小規模SNS

- 「本物の友達とつながる」に回帰

- アルゴリズム排除、時系列表示、プライバシー重視

- 利用時間は短いが、質の高い交流

Facebook/Instagramの運命: 中途半端な立ち位置のため、 両方のカテゴリで敗北する可能性が高い。

シナリオ3:Bot規制の強化──実名認証・AI検出の義務化

Bot汚染が深刻化すれば、規制当局が介入する可能性:

- EU:Digital Services Act(DSA)によるBot透明性義務

- 米国:Bot Disclosure Act(Bot開示法)の可能性

- 実名認証の義務化:政府発行IDによる本人確認

- AI検出技術の義務化:Botを自動検出・削除

しかし、 プライバシーとのトレードオフが問題になります。

シナリオ4:Gen Zによる新しい「ソーシャル」の創造

最も希望的なシナリオ:

若者が 既存のSNSを見限り、新しい形の「つながり」を創造する可能性:

- 小規模・クローズド:大規模プラットフォームではなく、友達だけの小さなコミュニティ

- アルゴリズムなし:時系列表示、ユーザーが完全にコントロール

- Bot排除:招待制、実名認証、厳格な管理

- オープンソース:企業ではなくコミュニティが運営

既に Discord、Mastodon、Blueskyなどで兆候が見られます。

まとめ:「ソーシャル」の死と再生──若者が示す新しい道

2つの根本原因の確認

本記事で明らかになった、若者のSNS離れ加速の2つの根本原因:

| 原因 | 具体的内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 1. TikTok化 | 消費プラットフォームへの完全変質 | 「つながり」の喪失 |

| 2. Bot汚染50%超 | 人間 | 「人間性」の喪失 |

| 相乗効果 | 両方が同時進行 | 「ソーシャル」の完全消滅 |

前回記事との統合──希望から絶望、そして再生へ

前回記事では、若者の行動を「希望的な変化」として捉えました──「脳の腐敗」からの脱却、健全なデジタルライフの構築。

しかし今回の分析により、実態はより厳しいことが判明:

- 若者は「自己覚醒」したのではなく、「見捨てられた」

- プラットフォーム側が「ソーシャル」を捨てた

- Bot汚染により「人間とつながる場所」が崩壊した

しかし、これは終わりではありません──再生の始まりです。

若者が示す新しい道──真のソーシャルへの回帰

若者のSNS離れは、単なる「使用時間の減少」ではありません。 「何が本当に価値があるか」の再定義です:

- 量より質:1日2時間のスクロールより、15分の本物の会話

- 大規模より小規模:10億ユーザーのプラットフォームより、10人の友達グループ

- アルゴリズムより人間:AIが選ぶコンテンツより、友達が選ぶ話題

- 消費より交流:受動的視聴より、能動的対話

私たちができること──ソーシャルの再定義に参加する

この変化に参加するために、私たちができること:

個人レベル:

- 消費型SNSの利用削減:TikTok、Instagram Reelsの時間制限

- 真のソーシャルツールの活用:LINE、Discord、Signalで本物の友達とつながる

- Botアカウントの見極め:不自然なエンゲージメントに注意

- 対面交流の増加:リアルなつながりを大切に

社会レベル:

- Bot規制の推進:透明性義務化、実名認証の議論

- 新しいプラットフォームの支援:オープンソース、分散型SNSへの注目

- デジタルリテラシー教育:Botの見分け方、健全な利用方法

🔥 最終結論:

若者のソーシャルメディア離れは、TikTok化する消費プラットフォームとBot汚染50%超という2つの根本原因により加速しています。これは単なる「使いすぎへの反省」ではなく、「もはやソーシャルではない」という合理的判断による離脱です。しかし、これは終わりではなく真のソーシャルメディアへの回帰の始まり──若者が示す新しい道に、私たちも参加する時です。

情報源

- X投稿: @kimmonismus氏によるSNS利用減少分析(16,054ビュー、87,596フォロワー)

- 前回記事: 【2022年ピークアウト】ソーシャルメディア利用時間が史上初の減少

- Sprout Social: 28 TikTok statistics marketers need to know in 2025

- Pew Research: More Americans are getting news on TikTok

- Imperva: Bot Traffic Report 2024(インターネットトラフィックの50%超がBot)

- Scientific Reports: A global comparison of social media bot and human characteristics

- Fortune: The AI boom is now bigger than the ’90s dotcom bubble

コメント