AI業界のリーダーOpenAIから、衝撃的な告白が飛び出しました。

Sam Altman CEO が明かした 「今、私たちはこれらのひどいトレードオフをしなければなりません」という発言は、華やかなAI革命の裏側に潜む深刻なインフラ制約の現実を赤裸々に示しています。

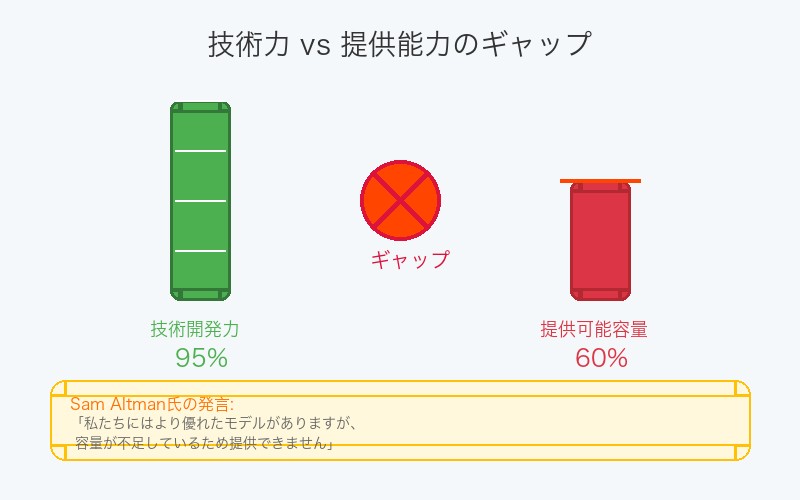

より優れたモデルを保有しながらも容量不足で提供できないという状況は、単なる技術的課題を超えて、AI業界全体の成長モデルに根本的な疑問を投げかけています。この「見えないボトルネック」が、どのようにAI民主化の理想と現実のギャップを生み出しているのか—その全貌を詳しく分析します。

Sam Altman氏が明かした容量制限の深刻な現実

「ひどいトレードオフ」発言の背景と含意

The Vergeのインタビューで明らかになったSam Altman氏の発言は、 OpenAIが直面している技術提供と容量制約の厳しい現実を浮き彫りにしています。

Sam Altman氏の発言:

「今、私たちはこれらのひどいトレードオフをしなければなりません。私たちにはより優れたモデルがありますが、容量が不足しているため提供できません。他の種類の新製品やサービスも提供したいと思っています」

– The Verge インタビューより

この発言から読み取れる重要なポイント:

- 技術と実装の乖離:研究開発された優秀なモデルと実際の提供能力の深刻な乖離

- 戦略的制約:新サービス展開を容量不足が阻害する構造的問題

- 競争劣位のリスク:技術的優位を市場投入できない競争上の危機

- 経営判断の複雑化:限られた資源での最適配分という困難な意思決定

OpenAIの容量制限が示す具体的な制約

現在のOpenAIが直面している容量制限は、以下の複数の層で発生しています:

| 制約レベル | 具体的な制限 | 影響 | 対処困難度 |

|---|---|---|---|

| ハードウェア | GPU/TPUの物理的不足 | 同時ユーザー数制限 | 🔴 高(半導体供給制約) |

| インフラ | データセンター容量不足 | 地域展開の制約 | 🟡 中(建設・電力確保) |

| ネットワーク | 帯域幅とレイテンシ | 応答速度低下 | 🟡 中(ISP連携必要) |

| 運用 | モデル切り替えコスト | 新機能展開遅延 | 🟢 低(組織的対応可能) |

AI業界の隠された構造的課題:供給と需要の深刻なミスマッチ

爆発的需要増加vs制限されたインフラ供給

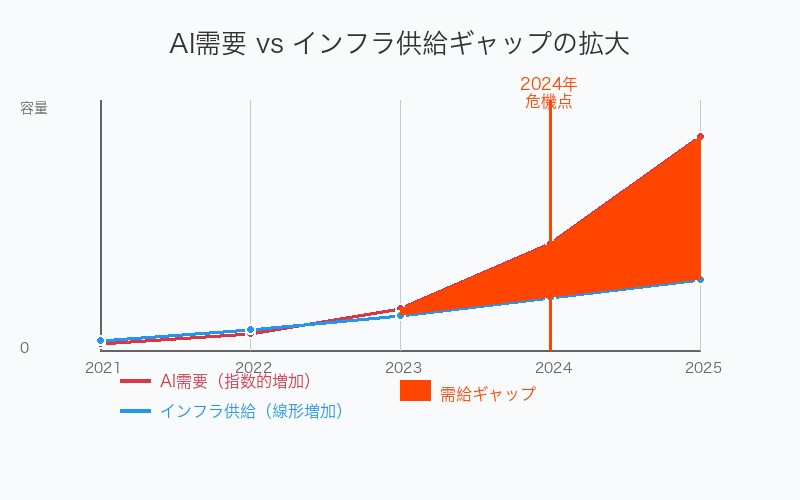

OpenAIの容量制限問題は、 AI業界全体が抱える構造的な供給不足を象徴的に表しています。

需要側の爆発的成長要因

- 企業AI導入ブーム:業務効率化での導入企業急増

- 個人利用の普及:ChatGPT以降の一般ユーザー急拡大

- 開発者エコシステム:API利用アプリケーションの急増

- 教育分野進出:学習支援ツールとしての活用拡大

供給側の制約要因

| 制約要因 | 現状 | 解決期間 | 投資規模 |

|---|---|---|---|

| 半導体不足 | NVIDIA GPU待機リスト数ヶ月 | 2-3年 | 数兆円規模 |

| 電力インフラ | データセンター電力不足 | 5-10年 | 十数兆円規模 |

| 人材不足 | AI インフラエンジニア獲得困難 | 10年以上 | 教育投資必要 |

| 地政学リスク | 半導体輸出規制 | 不確定 | 政策対応必要 |

競合他社の対応戦略比較

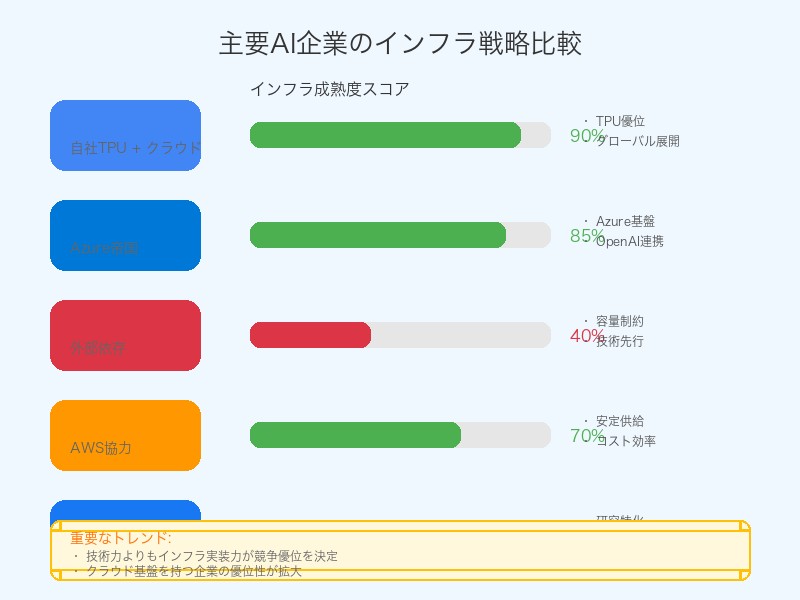

OpenAIの容量制限に対して、主要競合企業はどのような戦略で対処しているでしょうか:

- Google:自社TPUと Google Cloud による垂直統合戦略

- Microsoft:Azure クラウドインフラの既存優位性活用

- Anthropic:AWSパートナーシップによる安定的容量確保

- Meta:Research重視でサービス提供負荷を限定

技術革新と実装能力の乖離が生む新たな競争軸

「研究開発力」vs「実装提供力」という二つの競争軸

従来のAI競争は 「どれだけ優秀なモデルを開発できるか」に焦点が当てられてきました。しかし、Sam Altman氏の発言は、「開発したモデルを実際にスケールして提供できるか」という新たな競争軸の重要性を浮き彫りにしています。

| 競争要素 | 従来の重要度 | 現在の重要度 | 変化の方向 |

|---|---|---|---|

| モデル性能 | 🔴 最重要 | 🔴 最重要 | → 維持 |

| スケーラビリティ | 🟡 中程度 | 🔴 最重要 | ↗ 急上昇 |

| コスト効率 | 🟢 低い | 🟡 中程度 | ↗ 上昇 |

| 運用安定性 | 🟢 低い | 🟡 中程度 | ↗ 上昇 |

| 地域展開力 | 🟢 低い | 🟡 中程度 | ↗ 上昇 |

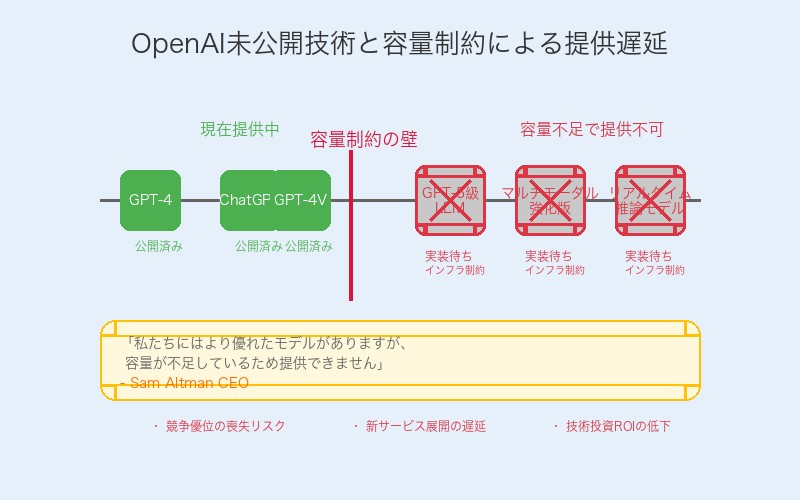

イノベーションの「実装ボトルネック」現象

この状況は、技術革新において 「実装ボトルネック」という新しい現象を生み出しています:

- 技術開発の加速化:研究チームは次々と優秀なモデルを開発

- 実装の遅延化:インフラ制約により実装・提供が大幅に遅延

- 競争優位の逆転:技術力より実装力の高い企業が市場を席巻

- 投資戦略の変化:R&D投資からインフラ投資への重点移行

OpenAI具体的制約と影響分析

現在提供されていない「優れたモデル」の推定

Sam Altman氏が言及する「より優れたモデル」には、以下のような技術が含まれると推定されます:

- GPT-5 レベルのLLM:大幅な性能向上を実現したが容量要件が膨大

- マルチモーダル強化版:動画・音声・画像の高精度統合処理

- リアルタイム推論モデル:即座の応答を可能にする軽量高性能版

- 特化型モデル群:医療・法律・エンジニアリング等の専門分野特化

容量制限がユーザー体験に与える具体的影響

| 影響領域 | 具体的な制限 | ユーザー体験への影響 | 競合優位の喪失度 |

|---|---|---|---|

| 応答速度 | サーバー負荷による遅延 | 待機時間の増加 | 🟡 中程度 |

| 同時接続数 | アクセス制限・待機列 | 利用できない時間帯発生 | 🔴 高い |

| 新機能展開 | リソース配分の制約 | 期待される機能の提供遅延 | 🔴 高い |

| カスタマイズ | 個別対応の制限 | 企業向け特別仕様の制約 | 🟡 中程度 |

| 地域展開 | 国際インフラの不足 | 特定地域でのサービス品質低下 | 🔴 高い |

業界全体への波及効果と競争構造の変化

AIスタートアップへの参入障壁上昇

OpenAIレベルの大手企業でさえ容量制約に苦しんでいる状況は、 新規参入企業にとって更に高い障壁を意味します。

新規参入の困難要因

- 初期投資規模の巨大化:インフラ投資だけで数百億円必要

- ハードウェア調達困難:GPU等の入手に数年待ち

- 運用ノウハウ不足:スケールオペレーションの経験値不足

- 電力確保の困難:大容量電力契約の確保困難

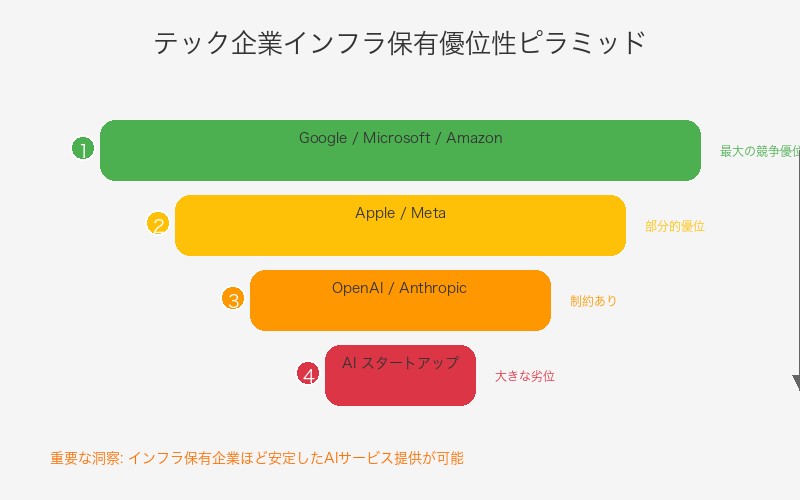

既存テック企業の戦略的優位性拡大

この状況により、 既存のクラウドインフラを保有する企業の戦略的優位性が大幅に拡大しています:

| 企業 | インフラ優位性 | AI戦略への影響 | 競争上の地位 |

|---|---|---|---|

| 自社TPU + Global インフラ | Bard/Gemini の安定提供 | 🔴 最優位 | |

| Microsoft | Azure クラウド帝国 | OpenAI提携で相互利益 | 🔴 最優位 |

| Amazon | AWS グローバルリーダー | Bedrock で多様なAI提供 | 🟡 優位 |

| OpenAI | Microsoft依存 | 容量制約による機会損失 | 🟡 制約あり |

| スタートアップ | 完全外部依存 | スケーリング困難 | 🔴 劣位 |

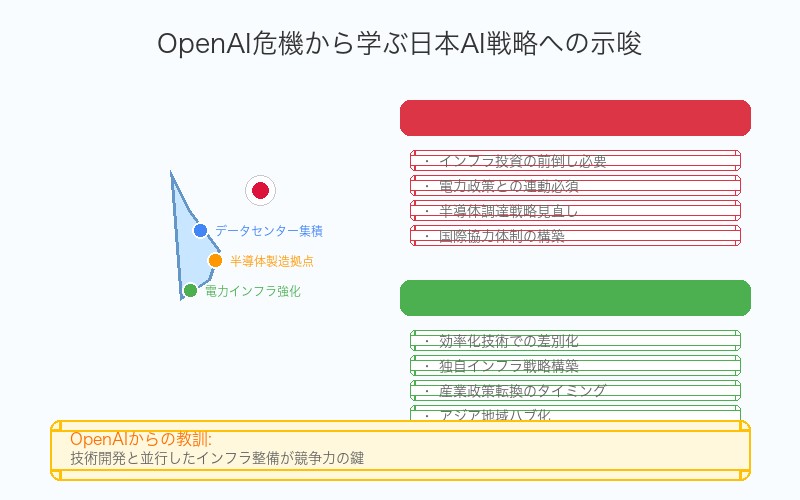

日本市場への影響と国内AI戦略への示唆

日本のAI戦略における重要な教訓

OpenAIの容量制限問題は、 日本のAI国家戦略にとって重要な示唆を提供しています。

日本が学ぶべきポイント

- インフラ投資の前倒し:技術開発と並行したインフラ整備の重要性

- 電力政策との連動:AI データセンター向け電力供給計画の必要性

- 半導体戦略の見直し:AI専用チップ開発・調達戦略の強化

- 国際協力の必要性:単独でのインフラ整備は限界

日本企業のAI活用戦略への影響

OpenAIの制約は、日本企業のAI導入戦略にも重要な変更を迫ります:

| 企業規模 | 従来戦略 | 推奨戦略変更 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 大企業 | OpenAI API依存 | マルチベンダー戦略 | 容量制約リスク分散 |

| 中企業 | クラウドAI利用 | オンプレミス検討 | 安定供給の確保 |

| スタートアップ | 最新AI技術追随 | 軽量モデル活用 | アクセス制約対応 |

| 政府・自治体 | 海外AI依存 | 国産AI育成 | 安全保障観点 |

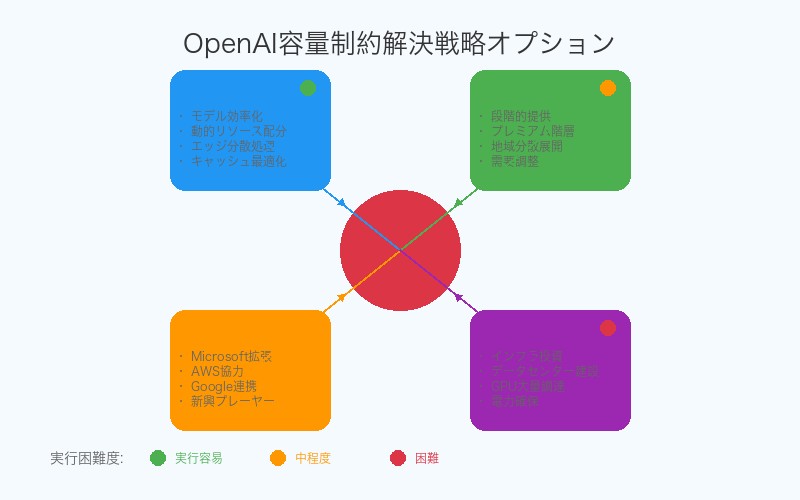

解決策と長期的展望:AIインフラ危機の突破口

OpenAIが検討可能な短期的解決策

Sam Altman氏の発言を受けて、OpenAIが実行可能な対策を分析します:

技術的アプローチ

- モデル効率化:同等性能をより少ないリソースで実現

- 動的リソース配分:需要に応じたリアルタイムスケーリング

- エッジコンピューティング:処理分散による中央負荷軽減

- キャッシュ最適化:頻出クエリの事前処理・保存

ビジネス戦略的アプローチ

- 段階的提供:ユーザー層を限定した新機能提供

- プレミアム階層:高容量ユーザー向け専用プラン

- 地域分散展開:需要分散による負荷軽減

- パートナーシップ拡大:Microsoft以外との協力関係構築

長期的な業界構造変化の予測

今回の容量制限問題は、AI業界の長期的な構造変化を予見させます:

| 変化要素 | 現在の状況 | 5年後予想 | 10年後予想 |

|---|---|---|---|

| 市場集中度 | 数社による寡占 | 更なる集中化 | 規制による分散化 |

| 参入障壁 | 技術+資本 | インフラが最重要 | 規制・標準化により低下 |

| 競争要因 | モデル性能 | 提供安定性 | コスト効率性 |

| 地政学影響 | 中程度 | 重要性拡大 | 国家安全保障化 |

イノベーションパラドックスの解消への道筋

「技術革新の速度 > 実装インフラの整備速度」というパラドックス解消には、業界全体での協力が必要です:

- 標準化の推進:AI モデルの相互運用性向上

- インフラ共有:競合企業間でのインフラ相互利用

- 政府支援:国家レベルでのAI インフラ投資

- 新技術開発:量子コンピューティング等の革新的計算技術

まとめ:AI民主化の理想と現実のギャップを埋めるために

Sam Altman氏の 「ひどいトレードオフ」という率直な告白は、AI業界が直面している根本的な課題を浮き彫りにしました。

現状認識すべき重要ポイント

- 技術開発の成功:OpenAIは確実に優れたモデルを開発している

- 実装の限界:インフラ制約が技術革新のボトルネックになっている

- 競争軸の変化:「開発力」から「提供力」への重心移動

- 市場構造の変革:インフラ保有企業の優位性拡大

業界全体で取り組むべき課題

この問題は単一企業の努力だけでは解決困難な システミックな課題です:

- 投資戦略の見直し:R&D予算の一部をインフラ投資に転換

- 業界協力の促進:競合企業間でのリソース相互利用

- 政策支援の拡充:国家レベルでのAI インフラ整備支援

- 人材育成の加速:AIインフラ運用専門家の育成

日本への重要な示唆

日本にとって、この状況は 重要な戦略的機会でもあります:

- 独自インフラ戦略: 海外依存を減らした自立的AI環境の構築

- 効率化技術の開発: 少ないリソースで高性能を実現する日本的アプローチ

- 産業政策の転換: AI技術開発からAIインフラ整備への投資重点移行

OpenAIの容量制限問題は、AI民主化という理想と現実のギャップを示していますが、同時に 真の技術革新はインフラ制約を乗り越えた先にあることも教えています。

この課題解決に向けた業界全体の取り組みが、次世代AI時代の競争優位を決定する重要な分水嶺となるでしょう。技術的ブレークスルーと並行したインフラ投資の重要性を認識し、持続可能なAI発展モデルの構築に向けて、今こそ行動が求められています。

コメント