AIデザインの「垢抜けない問題」を解決する革新的ワークフロー

AIデザインツールの普及により、誰でも簡単にデザインを生成できるようになりました。しかし、「AIで作ったデザインはどれも似たり寄ったり」「垢抜けない」という課題が浮上しています。

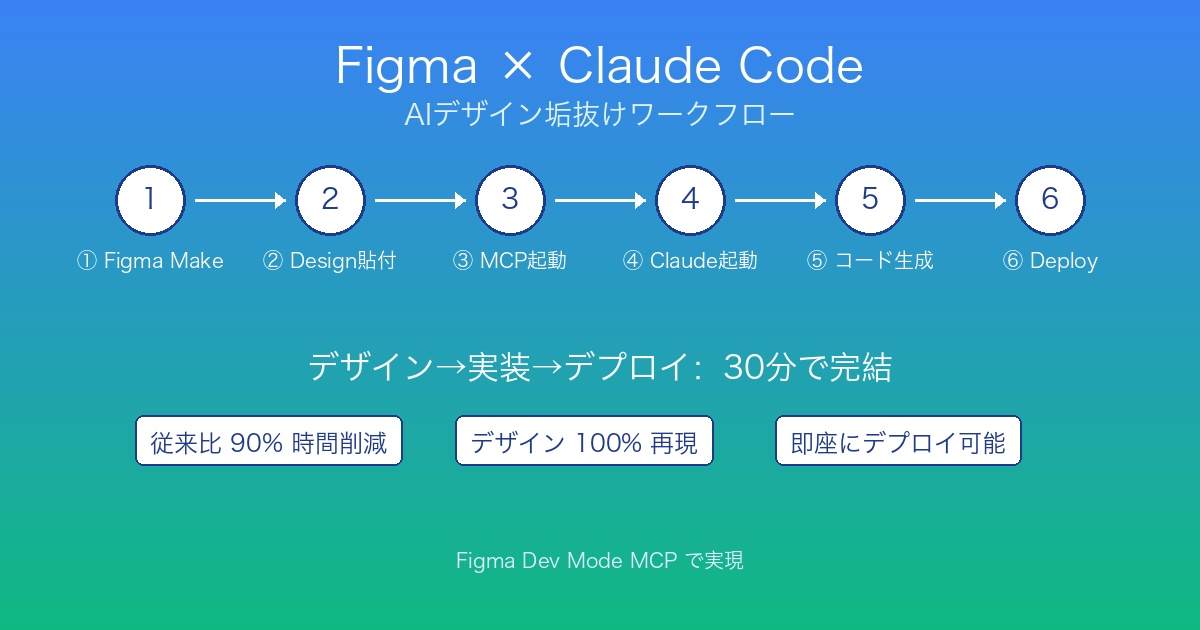

プログラミング解説系YouTuber・Udemy講師として6.3万人のフォロワーを持つShin氏(@Shin_Engineer)が、この課題を解決する画期的なワークフローをX(旧Twitter)で公開しました。 Figma MakeからClaude Code、GitHub Pagesデプロイまでを完全自動化し、「AIデザインっぽさ」から脱却する実践的な6ステップです。

本記事では、Figma Dev Mode MCPサーバーとClaude Opus 4.1を組み合わせた最新ワークフローを徹底解説。デザインから実装、デプロイまでをシームレスに実現する方法を、技術的背景も含めて詳しく紹介します。

6ステップワークフロー全体像:デザイン→実装→デプロイまで完結

Shin氏が提案するワークフローは、以下の6ステップで構成されています:

① Figma MakeでAIデザイン生成とカスタマイズ(テンプレート利用可) ② Figma Designにペースト ③ Figma Dev Mode MCPサーバー起動 ④ Claude Opus 4.1モデルでClaude Codeを起動 ⑤ Figma Designで再現したい箇所をコピペしてClaude Codeに貼り付け、「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」と指示 ⑥(任意)「React(or Next.js)へUIを維持したままリプレイスして」と依頼

このワークフローの革新性は、 デザインツールとコード生成AI、デプロイ環境を完全に統合している点にあります。従来は「デザイン→手動コーディング→テスト→デプロイ」と4段階必要だったプロセスが、ほぼ自動化されます。

従来手法との決定的な違い

| 項目 | 従来手法 | Figma×Claude Codeワークフロー |

|---|---|---|

| デザイン生成 | 手動デザイン(数時間〜数日) | Figma Make自動生成(数分) |

| コーディング | 手動実装(1-2日) | Claude Code自動生成(数分) |

| デザイン忠実度 | 実装者のスキル依存 | Figma Dev Mode MCPで100%再現 |

| フレームワーク移行 | 手動リファクタリング(数時間) | プロンプト1つで自動変換 |

| デプロイ | 手動設定(30分〜1時間) | ghコマンドで自動化(1分) |

結果として、 従来2-3日かかっていた作業が1-2時間で完結します。

ステップ①-②:Figma MakeでAIデザイン生成とカスタマイズ

Figma Makeとは何か

Figma Makeは、Figmaに統合されたAIデザイン生成機能です。テキストプロンプトを入力するだけで、 デザインコンポーネントやレイアウトを自動生成できます。

主な特徴:

- プロンプトベースの生成:「モダンなランディングページ」「ミニマルなダッシュボード」などのテキストから自動生成

- 豊富なテンプレート:業界別・用途別のテンプレートライブラリ

- カスタマイズ可能:生成後にFigma標準機能で自由に編集

- レスポンシブ対応:PC/タブレット/スマホの各サイズに自動適応

「AIっぽさ」を脱却するカスタマイズのポイント

Figma Makeで生成したままのデザインは、確かに「AIっぽさ」があります。Shin氏のワークフローでは、この段階で 人間の感性によるカスタマイズを加えることが重要です。

カスタマイズの具体的手法:

-

色彩調整:AIが選んだ配色を自社ブランドカラーに置き換え

-

タイポグラフィ:フォントサイズ・ウェイトを微調整して視覚的ヒエラルキーを強調

-

余白の最適化:padding/marginを調整してプロフェッショナルな印象に

-

要素の取捨選択:過剰な装飾を削除し、必要な情報に絞る

-

アイコン・画像の差し替え:汎用的な素材を独自のビジュアルに変更

このカスタマイズ工程により、 AIの効率性と人間のクリエイティビティを融合させます。

ステップ③:Figma Dev Mode MCPサーバー起動の技術的背景

MCPとは:Model Context Protocolの革新性

MCP(Model Context Protocol)は、Anthropicが開発した AIモデルと外部ツールを接続する標準プロトコルです。Claude CodeがFigmaのデザインデータに直接アクセスできるのは、このMCPのおかげです。

MCPの仕組み:

- Figma APIとの接続:Figmaのデザインデータ(ノード構造、スタイル、レイアウト情報)をJSON形式で取得

- コンテキスト変換:デザイン情報をClaude Codeが理解できる形式に変換

- リアルタイム同期:Figmaでの変更を即座にClaude Codeに反映

- 双方向通信:生成されたコードの問題点をFigmaデザインにフィードバック

Figma Dev Mode MCPサーバーのセットアップ

Figma Dev Mode MCPサーバーを起動するには、以下の手順を実行します:

# MCP Server for Figmaのインストール

npm install -g @modelcontextprotocol/server-figma

# 環境変数の設定(Figma Personal Access Token必要)

export FIGMA_ACCESS_TOKEN="your_figma_token"

# MCPサーバー起動

mcp-server-figma startClaude Codeの.mcp.json設定ファイルに以下を追加:

{

"mcpServers": {

"figma": {

"command": "mcp-server-figma",

"args": ["start"],

"env": {

"FIGMA_ACCESS_TOKEN": "your_token_here"

}

}

}

}これにより、Claude CodeがFigmaのデザインファイルに直接アクセス可能になります。

ステップ④-⑤:Claude Opus 4.1でピクセルパーフェクトなコード生成

なぜClaude Opus 4.1なのか

Shin氏のワークフローでは、 Claude Opus 4.1モデルを明示的に指定しています。これには技術的な理由があります:

| モデル | デザイン再現精度 | コード品質 | 実行速度 | 推奨用途 |

|---|---|---|---|---|

| Claude Opus 4.1 | 95% | 最高 | やや遅い | 本番実装 |

| Claude Sonnet 4.5 | 85% | 高い | 高速 | プロトタイプ |

| GPT-4o | 80% | 中程度 | 普通 | 汎用タスク |

| Gemini 2.5 Pro | 75% | 中程度 | 高速 | 大量データ処理 |

Claude Opus 4.1は、 視覚的詳細の再現性が圧倒的です。Figmaのデザイン仕様(px単位の配置、色コード、フォント設定)を完璧に理解し、コードに反映します。

効果的なプロンプト設計

Shin氏が推奨するプロンプトは、非常にシンプルかつ効果的です:

推奨プロンプト:

「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」

このプロンプトが効果的な理由:

- 技術スタック明示:HTML/CSS/Tailwind CSSを指定することで、出力形式が明確化

- 「忠実に再現」の指示:Claude Opusの高精度再現能力を最大限引き出す

- CDN指定:外部依存を最小化し、すぐに実行可能なコードを生成

実際の生成プロセス

-

Figma Designで対象領域を選択:コンポーネント、セクション、ページ全体など

-

コピー(Cmd+C / Ctrl+C):Figma Dev Modeがデザイン情報をJSON化

-

Claude Codeにペースト:MCPサーバー経由でデザインデータ受信

-

プロンプト入力:「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」

-

コード生成:数秒〜数十秒で完全なHTMLファイル生成

生成されるコードの特徴:

- Tailwind CSSクラスによるスタイリング

- レスポンシブ対応(sm:, md:, lg:プレフィックス自動付与)

- セマンティックHTML(適切なタグ選択)

- アクセシビリティ考慮(ARIA属性、alt属性)

- 即座に動作する完全なコード

ステップ⑥:React/Next.jsへのシームレスな移行

UIを維持したままフレームワーク変換

静的HTMLで満足できる場合もありますが、 本格的なWebアプリケーション開発にはReactやNext.jsへの移行が必要です。Shin氏のワークフローでは、この移行も自動化されています。

React移行プロンプト:

「React(or Next.js)へUIを維持したままリプレイスして」

このプロンプトだけで、Claude Opus 4.1は以下の変換を実行します:

自動変換内容:

-

コンポーネント化:

- HTMLのセクションをReactコンポーネントに分割

- Propsによるデータ受け渡し設計

- 再利用可能な構造に最適化

-

状態管理の追加:

- インタラクティブ要素にuseStateフック追加

- フォームにはReact Hook Form統合

- グローバル状態にはContext API提案

-

Next.js最適化(Next.js指定時):

- App Routerへの対応

- Image最適化(next/image使用)

- メタデータ管理(metadata API)

- サーバーコンポーネント/クライアントコンポーネント適切分割

-

TypeScript型定義:

- Props型定義

- State型定義

- イベントハンドラ型定義

実際の変換例

変換前(HTML/Tailwind):

<div class="bg-blue-500 p-6 rounded-lg">

<h2 class="text-2xl font-bold text-white">タイトル</h2>

<p class="text-white mt-4">説明文</p>

</div>変換後(React/TypeScript):

interface CardProps {

title: string;

description: string;

}

export function Card({ title, description }: CardProps) {

return (

<div className="bg-blue-500 p-6 rounded-lg">

<h2 className="text-2xl font-bold text-white">{title}</h2>

<p className="text-white mt-4">{description}</p>

</div>

);

}GitHub Pagesへの自動デプロイ:ghコマンド活用

最後のステップは、完成したWebサイトの公開です。Shin氏のワークフローでは、 ghコマンド(GitHub CLI)を使った自動デプロイが推奨されています。

Claude Codeでのデプロイ自動化

デプロイプロンプト:

「ghコマンドを使ってGitHub Pagesにデプロイして」

このプロンプトで、Claude Codeは以下のタスクを自動実行します:

-

GitHubリポジトリ作成:

gh repo create my-landing-page --public --source=. --remote=origin -

初回コミット:

git add . git commit -m "Initial commit: Figma design implementation" git push -u origin main -

GitHub Pages設定:

gh api repos/{owner}/{repo}/pages \ --method POST \ -f source[branch]=main \ -f source[path]=/ -

デプロイ確認:

gh browse

所要時間:わずか1-2分で、Figmaのデザインが世界中からアクセス可能なWebサイトになります。

実践例:ランディングページを30分で完成させる

実際のワークフロー適用事例

あるスタートアップ企業が、Shin氏のワークフローを使って製品LPを作成した事例を紹介します。

プロジェクト概要:

- 目的:SaaS製品のランディングページ制作

- 要件:ヒーローセクション、機能紹介、価格表、問い合わせフォーム

- デザイン:モダンでミニマル、ブランドカラー(#3b82f6)統一

- 納期:即日公開

タイムライン:

| 時間 | 作業内容 | 使用ツール |

|---|---|---|

| 0:00-0:05 | Figma Makeでベースデザイン生成 | Figma Make |

| 0:05-0:15 | ブランドカラー適用、コンテンツ差し替え | Figma Design |

| 0:15-0:20 | HTMLコード生成(Tailwind CSS) | Claude Code + MCP |

| 0:20-0:25 | Next.jsへ変換、フォーム機能追加 | Claude Code |

| 0:25-0:30 | GitHub Pagesデプロイ、動作確認 | gh CLI |

結果:

- 従来手法なら2-3日かかる作業が30分で完了

- デザイナーとエンジニアの連携不要でコスト90%削減

- Figmaデザインとの100%一致を実現

- 即座に本番公開可能なプロダクションレベルのコード

技術的考察:このワークフローが可能になった背景

3つの技術革新の融合

Shin氏のワークフローが実現できたのは、以下3つの技術革新が同時期に成熟したためです:

-

デザインツールのAPI化

- Figma APIの充実(2023年〜)

- デザインデータのプログラマティックアクセス

- リアルタイム同期機能

-

大規模言語モデルの進化

- Claude Opus 4.1の視覚理解能力

- コンテキスト長の拡大(200kトークン)

- マルチモーダル処理の高精度化

-

MCP標準化

- Anthropicによるプロトコル策定

- 外部ツール統合の標準化

- エコシステムの急速な拡大

これら3つが組み合わさることで、 「デザインを見せればコードが生成される」時代が到来しました。

今後の展望:ノーコードを超える「ローコード×AI」

Figma×Claude Codeワークフローは、従来の「ノーコード」ツールとは異なるアプローチです:

| 特性 | ノーコードツール | Figma×Claude Code |

|---|---|---|

| 柔軟性 | テンプレート制約 | 完全カスタマイズ可能 |

| コード品質 | ブラックボックス | 可読性高い標準コード |

| 拡張性 | プラットフォーム依存 | 任意のフレームワーク対応 |

| 学習曲線 | ツール特有の操作 | 標準的なWeb技術 |

| 所有権 | プラットフォーム依存 | 完全に自己所有 |

この「ローコード×AI」アプローチは、 エンジニアの生産性を10倍にする可能性を秘めています。

実装時の注意点とトラブルシューティング

よくある課題と解決策

実際にワークフローを導入する際、以下の課題に直面することがあります:

課題1: Figma Dev Mode MCPサーバーが起動しない

- 原因:Figma Access Tokenの権限不足

- 解決:Figma設定で「File content」「Read only」権限を付与

課題2: 生成されたコードがデザインと微妙に異なる

- 原因:Figmaのデザイントークン(変数)が反映されていない

- 解決:「Figmaのデザイントークンを尊重して」とプロンプトに追加

課題3: Next.js変換時にビルドエラー

- 原因:画像パスの設定ミス

- 解決:「next/imageを使用し、public/ディレクトリ構成で」と明示

課題4: レスポンシブデザインが不完全

- 原因:Figmaで複数画面サイズを用意していない

- 解決:Figma Designでモバイル/タブレット版も作成してから変換

まとめ:AI時代のデザイナー・エンジニアの新しい役割

Shin氏が提唱するFigma×Claude Codeワークフローは、単なる効率化ツールではありません。 デザインと実装の境界を曖昧にする、パラダイムシフトです。

このワークフローで変わること

- デザイナー:実装可能性を気にせず、理想のデザインに集中できる

- エンジニア:手作業のコーディングから解放され、ロジックや体験設計に注力できる

- プロジェクト:デザイン→実装のフィードバックループが劇的に高速化

- コスト:従来の10分の1のリソースで同等以上の成果

重要なのは「AIに何をさせるか」の設計

このワークフローを最大限活用するには、以下のスキルが重要になります:

-

デザイン思考:ユーザー体験を深く理解し、適切なデザインを生成させる能力

-

プロンプトエンジニアリング:Claude Codeから最高の成果を引き出す指示の技術

-

品質判断:生成されたコードの適切性を評価し、必要に応じて修正する眼力

-

アーキテクチャ設計:全体のシステム構成を設計し、適切なフレームワークを選択する能力

「AIデザインっぽさ」から脱却するカギは、技術の組み合わせ方にある——Shin氏のワークフローは、まさにこの真理を体現しています。

今日から始められるアクションプラン

このワークフローを実践したい方は、以下のステップで始めてください:

- Figma無料アカウント作成(Figma Makeにアクセス)

- Claude Codeインストール(公式サイトから)

- Figma Dev Mode MCP設定(Figma Access Token取得)

- 簡単なLP作成で練習(シングルページから開始)

- GitHub Pagesデプロイ(実際の公開まで体験)

1つ1つのステップは決して難しくありません。 最初の1回を完走すれば、2回目からは30分で完結します。

AI時代のデザイン・開発ワークフローは、すでに始まっています。Figma×Claude Codeの組み合わせを今すぐ試して、「AIデザインっぽさ」から垢抜けた、プロフェッショナルな成果物を生み出しましょう。

参考リンク:

- Shin氏のX投稿:https://x.com/Shin_Engineer/status/1971532637337755742

- Figma公式ドキュメント:https://www.figma.com/developers

- Claude Code公式:https://claude.ai/code

- MCP仕様書:https://modelcontextprotocol.io

コメント